あなたの周りにもきっと1人や2人はいる「仕事ができない部下」や「使えない部下」。

こうした部下がいると、上司はストレスでイライラするし、つい呼び出して怒鳴りつけたり叱ったりすることも多いでしょう。

ダメな部下、使えない部下は、何をやってもダメなものはダメ、というところもあり、ではどうすれば使いえない部下が使える部下になり、ストレスやイライラから解放されるか、その対処法をご紹介です。

部下関連)

・言い訳ばかりする職場の女性。対応法とわがままな心理を解説

・部下が辞めると上司の評価は下がるは本当?!上司の責任とは何?

・部下の叱り方を間違えない!人前やメールでの怒り方のポイント

使えない部下は確実に2割はいる?!

上司からすれば、仕事のできる部下、自分の思った通りに動いてくれる部下がいればこの上なく幸せなもの。そうなれば仕事も順調に成果を出し、

よしよし、この調子で行けばバッチリ!(´▽`*)

とニンマリしたり、部下たちを尊敬の眼差しで見つめることも。

(キラキラ目をした少女漫画のキャラクターみたいな上司になってしまいますね(笑))

そのような部下たちばかりなら何人いても困ることもありませんが、現実にはそううまく行くこともなく、一般的には2割ほど「使えない部下」「仕事のできない部下」がいるものです。

例えば仕事を頼んだにもかかわらず、実際には8割程度しか仕事が進まず、結果納期が遅れて他の人たちに迷惑をかけてしまった、みたいな経験をしている方も多いと思います。

これは何もあなたの部下だけに起きることではなく、組織と名のつくところは大抵同じ問題、課題を抱えているものです。

- 全体の何割かに「仕事のできない部下」「使えない部下」がいる

- どの組織にもその傾向がある

こうしたことが一般に言われています。

働きアリの法則に学ぶ

「仕事のできない部下」「使えない部下」は、集団になれば必ず何割かはいるもので、その対処法をあらかじめ考えておくとストレスやイライラから解放されるかもしれません。

サボっているアリは確実に存在している

突破口となるのが「働きアリの法則」と呼ばれるもの。

(働きバチの法則とも言われる)

有名な「パレードの法則(80対20の法則)」(組織全体の2割が収益の8割に寄与している、といったもの)に似てますが、この働きアリの法則は、

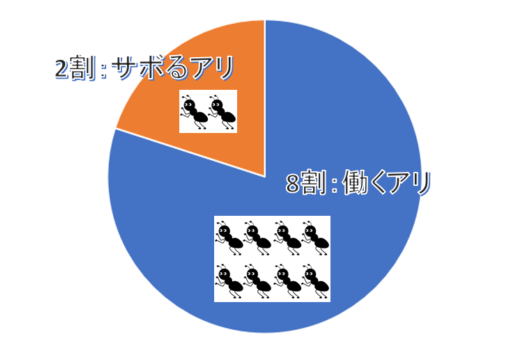

8割のアリは働くが、2割は実はサボっている

こうした「アリの世界」をモデルにした説で、

アリを社員にたとえ、アリのコロニー(巣)を組織に当てはめてよく使われます。

つまり「8割の社員は働くが、2割はサボっている」ということになりますね。

(組織には、2割は使えない部下/仕事ができない部下がいる)

この法則を分かっていると

「使えない部下/仕事ができない部下」について、

なんだそういうことか

と理解がしやすくなるので、

ここで少しだけこの法則の概要を見ておきましょう。

働きアリの法則は、

80対20というより、2対6対2(2-6-2の法則)とも言われ、アリを部下に置き換えるとその意味は、

- 1)良く働く部下は全体の2割いる

- 2)普通に働く部下は全体の6割いる

- 3)サボっている部下は全体の2割いる

つまり働いている部下は8割で、さぼっている部下は2割、ということです。

なぜこうなるのか、

そのメカニズムを簡単に言えば以下の通り。

- 1)仕事が来ると「良し来た!」と「全体の2割」が働きだす

- 2)次に仕事が来ると「お、また来たよ」と「続いて6割」が働きだす

- 3)残りは「頑張ってね~」と「2割はサボって見てる」(笑)

これ実はアリのコロニーを維持して行くための重要なシステムになってます。

現実のアリのコロニーでは、すべてのアリが一斉に仕事を始めれば効率的かもしれませんが、そうなると、一斉に疲れて仕事がとどこおる。これではコロニーは維持できずに壊滅へとつながります。

そならないために、まず2割がまず動く、そして続いて6割が動く、という形で、疲労分散させてコロニーを維持している、という仕組みです。

サボっているアリは、全体の8割でも仕事が回せなくなった時の最後の砦(いざという時の予備人員)と見ることができますね。

え?使えない部下は実はこの最後の砦だったの?

こう考えれば、組織とはそういうものだ、ということにもなり、組織の在り方として一回り大きな目で見ることにもつながり、イライラやストレスが収まるかもしれません。

また別の視点で「仕事のできない部下」「使えない部下」をとらえることにもつながり、単に「その個人をどうこうしよう」という考え方から「組織全体としてのその部下をどういう位置づけにしていくか」というとらえ方に変わり、今までとは異なる視点から対応法を考えることにもつながりそうです。

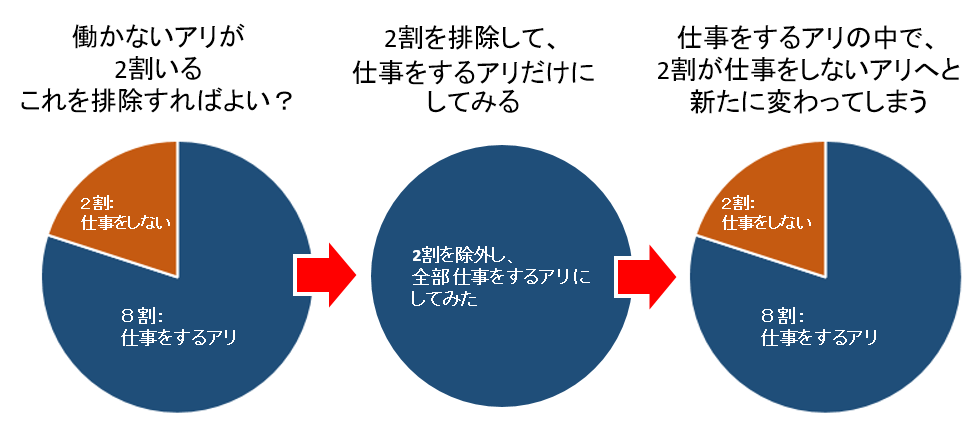

8割のアリだけにすれば良いのでは?

「2割」の働かない部下を取り除き8割の働く部下だけにすれば、ストレスやイライラの原因もなくなり、全体が働くようになるのでは?という考え方もできますが、これは結果として同じことになりそうです。

つまり、働く8割だけにすると、

その中の8割の中の2割はやっぱり働かない部下(使えない部下/仕事をしない部下)に早変わり。

コロニー(組織)を維持するための働き方なので、これは致し方ない、というところです。

(なんたって法則ですから)

会社という組織で見てみれば、例えば10人部下がいると、この法則に従って一人や二人は働かない部下(使えない部下/仕事ができない部下)が出てくるものだ、とも言えますね。

働かない部下にイライラしている上司たち

人も複数人集まれば「仕事ができない役立たず」と思われる部下も一定の割合で出てくるわけですが、上司はそれとわからず、日々頭を痛め、

「なんでいつもあの部下はこうなんだ!」(怒)

とイライラやストレスをため込み、

名指しで叱りつけたり怒鳴ったりで忙しい日々を送ります。あなたの部署にもこうした「いつも怒られている社員」がいるかもしれません。

上で見た「働きアリの法則」で考えれば、

- 仮にその「使えない部下」を排除すれば、

- 今まで働いていた社員の中から「働かない部下」が誕生したり、途中でやめてしまったりする

こうした可能性もあるわけです。

組織全体として見ると、組織の弱体化の道を歩むことにもなりかねず、少し大きな視点で対処法を考えてみる必要がありますね。

働かない部下の対処法

ではこの「働かない部下」(使えない部下/仕事をしない部下)はどのように対応したらよいのでしょう。

対処法1)働かない部下でもできる仕事を

「働きアリの法則」から、「使えない部下」「仕事をしない部下」はそもそも「何をしても働かない」ので、怒鳴ったり叱っても効果がない、とも言えますね。

とすると、

そんな部下にもできる仕事を与えておく

これが1つの対処法として考えられます。

無理に排除しようとせず、イライラやストレスの元となるような仕事をさせない。

- イライラやストレスの元にならないような、その部下にもできる仕事をまかせる。

- ミスしたり、仮にできなかったとしても、8割の働く部下たちにフォローを頼めば問題なく解決できるような仕事を任せる

こうした仕事を「働かない部下」(使えない部下)に割り振り、組織全体として回していく。

働かない部下は放置とまではいきませんが、どうもうまく行ってないようだとなればその他の部下にフォローを頼み期限内に終わらせる。

いつもイライラ、ストレスをため、怒鳴ったり叱ったりしていたパワーは、働くアリたち(働く社員たち)に注ぐ。

組織全体として見れば、非常に効率的な運営にもなりそうです。

対処法2)仕事ができないことを認める

そうはいっても、実際には「法則通りにはいかない」ということも勿論あります。

そういう場合には、何事もまず現実を受け入れることがイライラやストレスを軽減する解決法につながるかもしれません。

仕事のできない部下に対しては、仕事ができない、ということを認める、受け入れる。無理に自分の考えるレベルや理想と比較しない。

「仕事ができない部下なのだ」とそれを受け入れれば、その部下が「仕事をしない」「使えない」のは当たり前の事になり、ストレスやイライラもたまる理由がなくなります。

- そもそも仕事ができないのだから、仕事をしないのは当たり前。

- そもそも使えないのは分かっているので、仕事をしないのは当たり前。

割り切りとも言えますが、仕事ができない部下、働かない部下は、できないんだから仕方がない。そうれであれば、そうした部下でも「さすがにこれは出来るでしょう」という仕事与える考え方。ある意味仕事の基本「適材適所」ということになりますね。

適材適所に部下を配置し、

その中で部下各々のパフォーマンスを引き出す、ということになりそうです。

サボってるアリを働かせる「逆転の発想」対処法

そうはいっても「仕事ができない部下」「使えない部下」を仕事ができるようにしたいと思うのは上司としては自然です。

他の人の手前もあれば、その部下自身の人生にも関わることにもなり、なんとかしたい、その中で自分のストレスやイライラを失くせたら、とも思います。

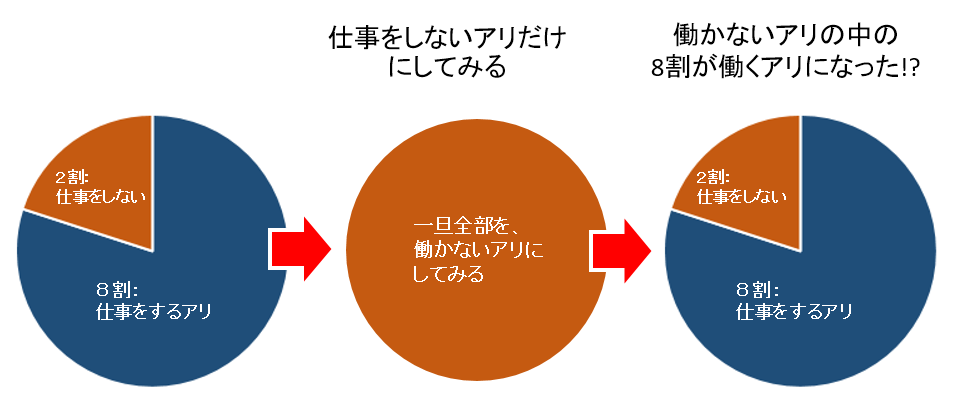

そうした時に使える思い切った対処法が「働きアリの法則」を逆手に取ること。

「働きアリの法則」では、「全体の中の8割が働き 2割がサボり」、「働かない2割を排除して8割だけにしても、その中から新たに2割が働かなくなる」というものでした。

この「働かない2割」は「働く8割の予備要員」。

つまり何かの事情で「8割の働く人が働けなくなった時に働く」ために待機している人たちです。

では、この「働かない2割」だけを残したらどうなるか

逆転の発想ですね。つまり、

「働かない2割のアリ」の中で「8割が働くアリになる」。

2割の「使えない部下」「仕事をしない部下」の気持ちを考えれば、

- 8割のできる社員がいるので、自分なんか大して戦力にならない。

- いくらミスしても怒られても、明日も明後日も何も変わらないさ。

- 自分は他の人と違って出来ない奴なんだ

こうした、ある意味「諦めモードになっている」ということもあります。

現実的には他の「8割の働く社員」は排除できませんが、この諦めモード漂う「使えない部下」「仕事ができない部下」に、起爆剤として2割の「使えない部下」でチームを作って何か仕事を任せたらどうなる?という発想もでてきます。

もしかしたら、今まで「使えない部下」「仕事ができない部下」と思っていた部下の中から、たくましく成長を遂げる「8割の働く社員」が育つかも、ということですね。

ここでA、Bグループを作ってみます。

- Aグループを、2割の「使えない部下」グループ

- Bグループを、8割の「働く社員」グループ

そして、それぞれ以下のように仕事を与えてみる。

- 1)Aグループ

2割の使えない部下たちを独立したチームにして新しい仕事にチャレンジさせる - 2)Bグループ

仕事のできる8割の部下の中から「使えないダメ社員」が出てきそうになったら、ダメ社員傾向にある部下をAグループ内で育ってきた働く社員とトレードする

こうすることで、仕事ができない部下、使えない部下が極力出ない仕組みを作ってみる。

上司のイライラやストレスを軽減し、更に組織全体としての効率を上げ、社員一人一人の育成にもつながるアイディアの1つになると思います。

使えない部下、仕事ができない部下への対処法まとめ

- どの組織には2割の「使えない部下」がいるものだ

- その2割の部下にイライラしストレスをためるのは時間の無駄かもしれない

- 対処法

- 1)仕事ができない部下、使えない部下でもできる仕事をまかせる

- 2)仕事ができない部下、使えない部下は、そうした人たちだと認め、使えない部下として受け入れ、適材適所を考える。

- 3)仕事ができない部下、使えない部下だけでチームを作り、その中から新たに「働く部下」「使える部下」を育てる/チャレンジさせる

「働きアリの法則」を元にして、日々奮闘する上司のストレス・イライラ撃退法を考えてきました。

「仕事ができない部下」「使えない部下」だけでチームを作ってチャレンジさせるのは良いけど、さてどんな仕事をまかせるか...という場合には、部署に関連する「市場調査」などをまず与えてみても良さそうです。

市場調査は会社のマーケティング部門で行うことが普通だと思いますが、各々の部署が抱える個別課題に対する調査までは行っていないことも多いですね。

業務目標が決まっている中、あえて市場調査の任務を与え、たとえ期待した調査ができないにしても全体への影響は特にない。

また、他の部下が「実はこういった情報が欲しい」というのも結構あるもので、それを調べさせてまとめたり、更に調べた結果を部署内で発表させる、皆の前で質疑応答させる、などしていけば、責任感ややりがいなども生まれ、「仕事ができる部下」「使える社員」へと成長する可能性も出てきます。

「働きアリの法則」、ぜひ活用して、日々のストレス・イライラを撃退して行きましょう。

コメント